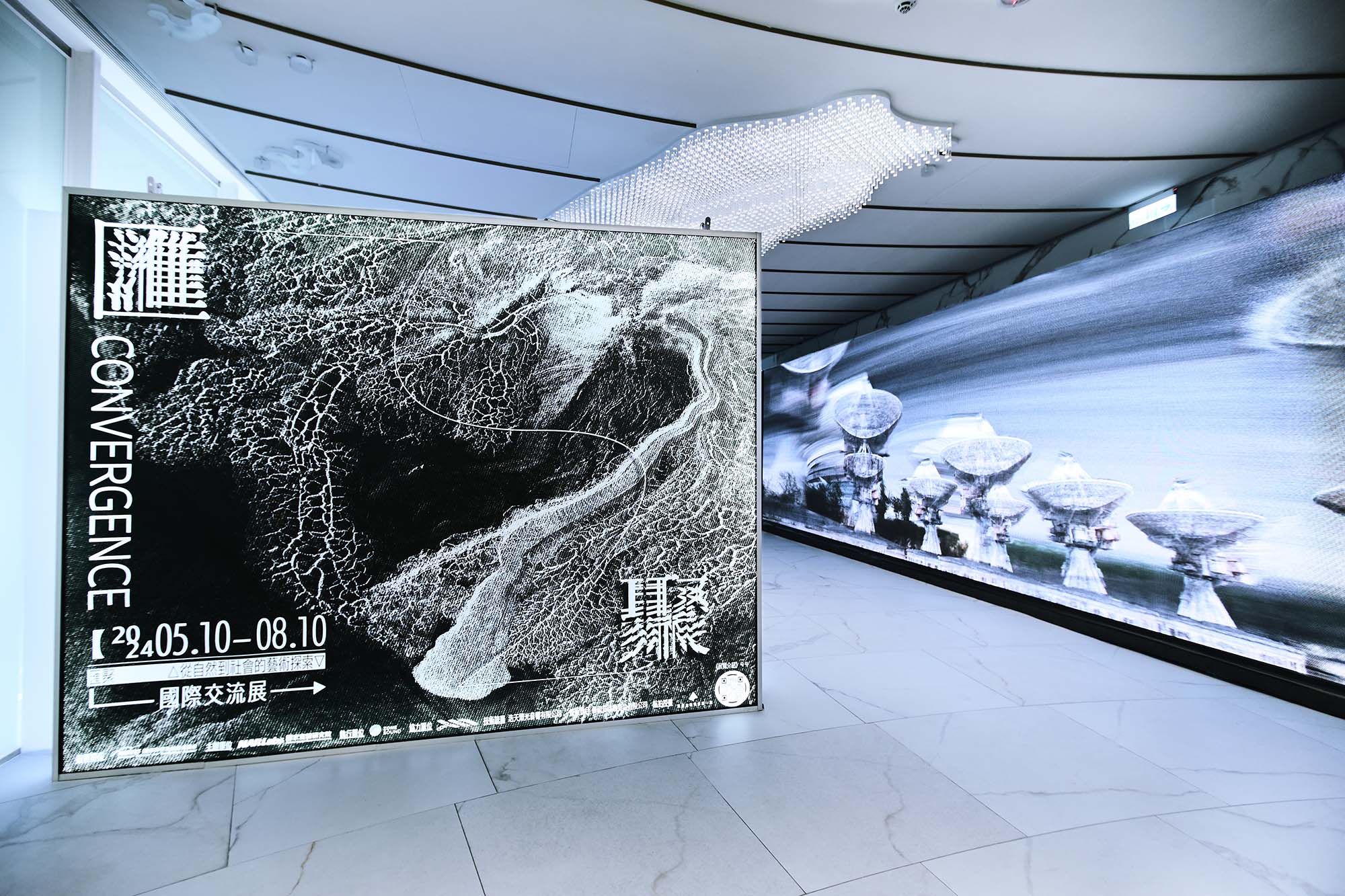

從自然到社會的藝術探索 / 走進科技大樓「匯聚」國際交流展

由國家科學及技術委員會、國家實驗研究院主辦的《匯聚:從自然到社會的藝術探索》國際交流展,邀請到融聲創意團隊來打造創新實驗的展覽,將「藝術x科學實驗室」搬進科技大樓一樓大廳,在大家日常生活所關心的各種議題中,從藝術的角度來理解科學,透過不同的「眼睛」來一探究竟。

展覽以「宇宙共生」、「感官賦能」、「網絡交織」與「科藝匯聚」四大主題切入,從太空到地表,高空潛入深海,延伸到歷史與人文;將社會與自然、科學與感性、想像與現實結合,歡迎一起來體驗當藝術和科學相互激盪,能如何創造出嶄新的經驗、知識和美學。

「麻省理工學院媒體實驗室」的太空探索倡議小組(MIT Media Lab Space Exploration Initiative),以《從地表到天空》(From Earth to Sky)為主題,融合了科學和藝術田野方法,帶來了在極端氣候地形下的實地太空模擬實驗,研究人類在宇宙的生存策略和科技應用。

《與細菌混了三千年》(3000 Years Among Microbes)以微生物的角度審視太空探索的殖民議題,從顯微鏡到星球的多重尺度切換,借鑒科幻文學、新興科技與後人類觀點,模糊人與細菌間的界線,探討星際生態系中的共生體概念。

智利藝術家 Nicole L’Huillier 與 Patricia Domínguez 的作品《全像乳糜》(Leche Holográfica),帶領我們進入一個「量子之旅」,探索骨骼中的矽、地球中心與電子設備晶片之間的關聯,想像一個存在於螺旋時空隧道中的未來,以啟動身體內的各種訊息。

拉脫維亞藝術家 Rasa Smite 和 Raitis Smits 的《深度感知》(Deep Sensing),以被前蘇聯遺棄的「RT-32 電波望遠鏡」的敘事,透過虛擬點雲天線追蹤從太陽到地球的宇宙粒子流動,創造出沉浸式的視覺和聲音景觀,研究氣象與太空研究間的關聯,推動氣候科學的邊界。

李紫彤與孫詠怡的《岔經濟》(Forkonomy)利用區塊鏈技術,重新構想財產與國家之間的連結,通過工作坊和數位合約,探討如何購買或擁有一毫升的「南海」,並質疑現有的性別勞動分工和所有權制度。

印度藝術家 Aarti Sunder 的《深海節點故事》(Nodal Narratives of the Deep Sea)將隱藏在海底的電纜浮出水面,探討科技現代化、資本主義擴張及殖民主義的關聯。以繪畫、突變的物件和影像構成海底電纜地圖,展示了數位訊號的路徑對生態系統的影響。

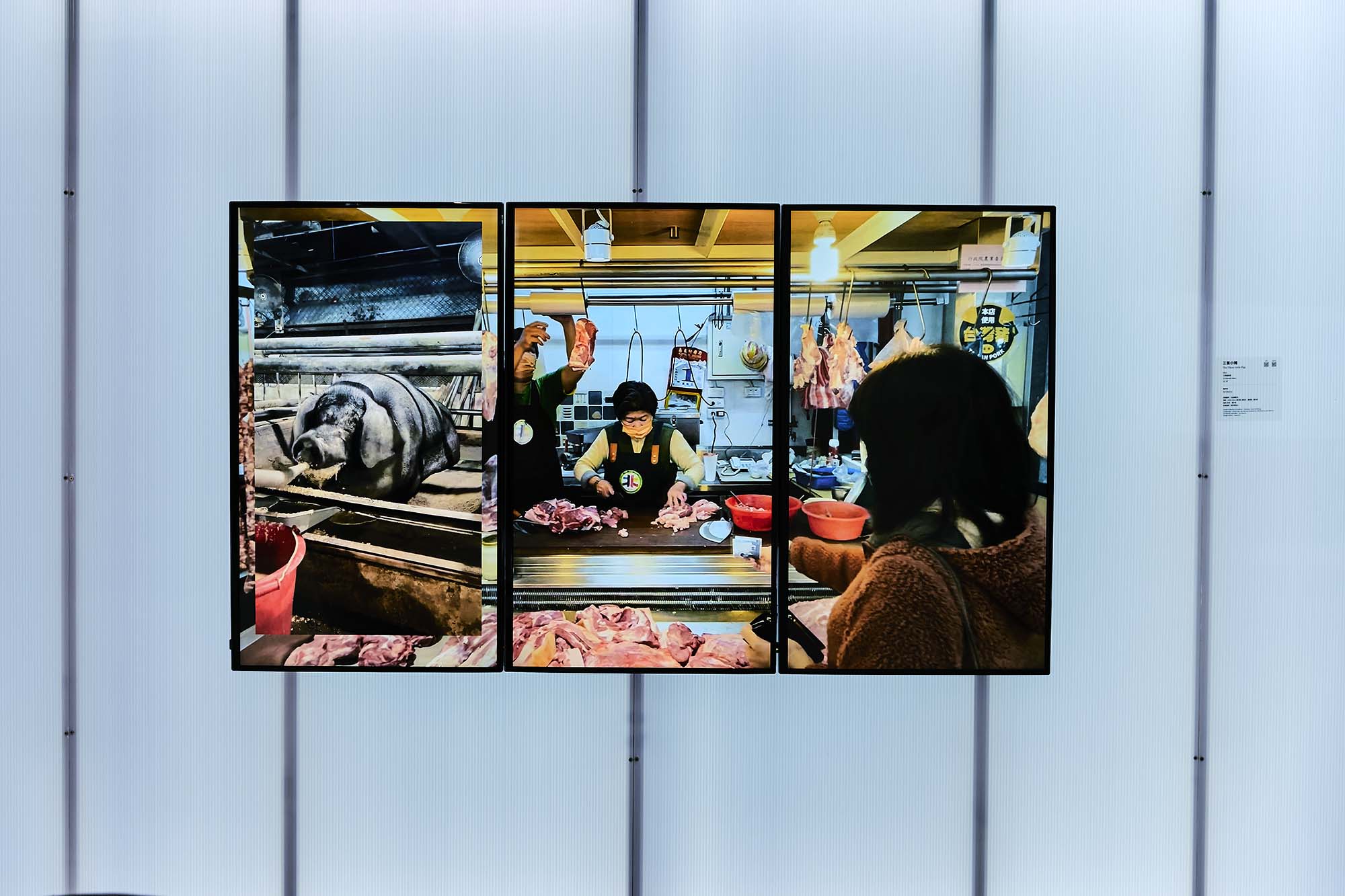

當藝術與科學交織在一起,可以開創更多未知領域的力量。羅伃君與動物生理與社會學家王建鎧合作的《三隻小豬》,以三隻不同身份的豬─神豬、肉豬、寵物豬的視訊聊天中交換經驗,顯現同樣是「豬」卻因為人類賦予的身份意義不同,而有截然不同的人豬關係與世界觀。

國家太空中心為發射「福爾摩沙衛星七號」創作樂曲的紀錄片《來自遙遠的訊息》、麻省理工學院前衛視覺研究中心(CAVS)的歷史檔案,以及臺灣共演化研究隊的「邊界測繪學」科藝共創計畫成果,展示了藝術家與科學家跨域合作,所能產出無限的未來潛能。

展覽期間國家科學及技術委員會與國家實驗研究院規劃了一系列的公眾活動,讓大家能近距離與藝術家、科學家們交流,體驗科技與藝術如何應用於當代社會。包括圓桌論壇、藝術家講座和放映會,涵蓋了各種有趣且深入的主題,有興趣的讀者歡迎前往感受藝術與科學交織的全新視野。

《匯聚:從自然到社會的藝術探索 | 國際交流展》

日期:2024/5/10 至 2024/8/10

時間:週一至週五 09:00-18:00(國定假日休)

地點:科技大樓一樓大廳(臺北市大安區和平東路二段106號)

策展人:紀柏豪

參展單位:Aarti Sunder、Chucho Ocampo、岩性合作社、Marisa Morán Jahn、Fieldscape & Maggie Cblentz、Nicole L’Huillier & Patricia Dominguez、Rasa Smite & Raitis Smits、李紫彤&孫詠怡、國家太空中心、羅伃君(依姓名筆畫順序排列)