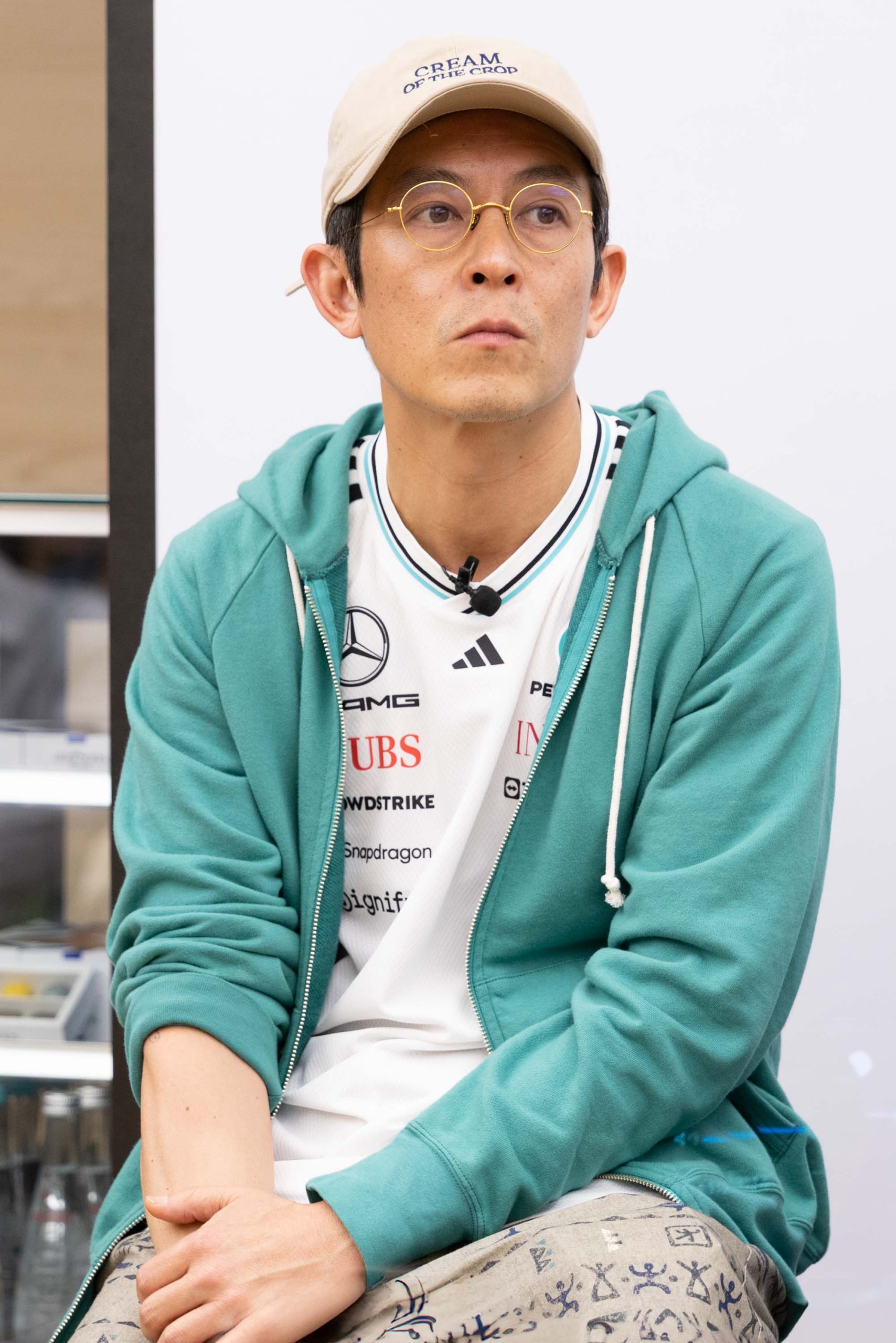

起點現場 / 虛實交錯的體驗式藝術作品 陳冠希與楊龍澄實驗之作《I Saw It First》挑戰視覺邊界

陳冠希與導演楊龍澄攜手打造的藝術作品《I Saw It First》,宛如一場超越時空限制的觀念實驗。他們打破傳統創作邏輯,將影像、敘事、體驗、傳聞,混合成為一種「無法直接觀看」的藝術形式。這不是一部電影,也不是一件雕塑,而是一種只能由口耳相傳、個人詮釋重構出的藝術存在。它的核心不在於內容,而在於互動與再創造。

《I Saw It First》無法被直接擁有或一目瞭然,它拒絕線性故事,也不給出明確影像。觀者無從一次性理解作品,而是必須經由他人描述、討論、甚至片段記憶拼貼,漸次理解其輪廓。每一則轉述,都是一次「再創作」,這也意味著每位觀賞者都是參與者,創造者,甚至可能是唯一的見證者。這部作品首次亮相於 2025 年 ComplexCon 的 CLOT ZONE 攤位,當時觀眾只能逐一進入空間,單獨面對這 12 分鐘的沉浸式體驗。後續展出地點的 CAFEAO 亦延續此設計,一人一室,一段旅程。觀影者無法同時交流彼此的感想,使作品始終保持流動性與不可複製性。

在這場作品中,觀眾「看到的」其實不單是螢幕上的影像,而是自己在觀看過程中產生的反應、記憶與聯想。因此《I Saw It First》的重點從來不是「影片本身」,而是人與作品之間微妙的心理拉扯與碰撞。這是一場由感知與反思主導的展演,更像是一面投射情緒的鏡子,每個人看見的都是不同版本的自己。導演楊龍澄提及創作起點時表示,他受到「孫悟空與觀世音」之間哲理互動的啟發,因此注入許多佛學意象,強調內在與外界的辯證。藝術不再只是對外的陳述,而是一種對內的修行。陳冠希則補充:「在這 12 分鐘裡,你無需看手機通知,也不被資訊轟炸,只專注於眼前與內心,這會讓人對『看』有新的理解。」

陳冠希多年來未推出全新影劇作品,曾於《特警新人類2》、《頭文字D》、《江湖》、《狗咬狗》等電影中留下深刻印象,卻長期處於演藝真空期。面對外界詢問是否考慮回歸影視,他曾語帶幽默地表示:「只要有人敢找我拍,我隨時可以上!」在未收到邀約之下,他決定自己發起項目,催生出《I Saw It First》這部無定型的創作。他不再只是被動接演者,而是創意策展人,親自參與概念開發、演出執行,甚至體驗設計。每一位觀者的反應他都視為作品的一部分,無論是喜愛或失望,都是構成這部作品必要的元素。就如他所說:「就算你不喜歡,也會記得那12分鐘的寂靜與凝視。」

楊龍澄形容整個腳本設計過程中,他腦海裡浮現的是神話與哲理的結合,讓藝術不再只是視覺刺激,而是心智與情緒的探索。不同於主流敘事方式,《I Saw It First》在結尾並不給出解答,而是留下「未完待續」的沉思空間。這樣的設定也讓每一位觀者在離開小包廂後,彷彿剛經歷一場私密儀式,無法用具象語言重述剛剛經歷的一切。他們只能將情緒內化、發酵,再轉化為另一種形式與他人分享。

陳冠希透露,《I Saw It First》未來將持續於全球巡迴展示,包含其他亞洲與歐美城市皆在規劃之列,並不排除推出續作。他也再次強調,只要有作品願意合作,他隨時準備回歸影壇,繼續挑戰新類型角色。CAFÉAO 台北店限時展出《I Saw It First》,至 5 月 21 日於 CAFEAO 消費單筆滿 NT$800 且完成 Instagram 追蹤,即可登記一對一進入小包廂觀賞本作。觀影結束後,更可獲得限量紀念 Tee 一件,為這段獨特旅程留下專屬自己的記憶。